| Forum.Roerich

Живая Этика (Агни Йога), Теософия

| |

|   Результаты поиска в Google Результаты поиска в Google | | |   Результаты поиска по Агни Йоге Результаты поиска по Агни Йоге | | |  10.12.2021, 17:27 10.12.2021, 17:27 | #1 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

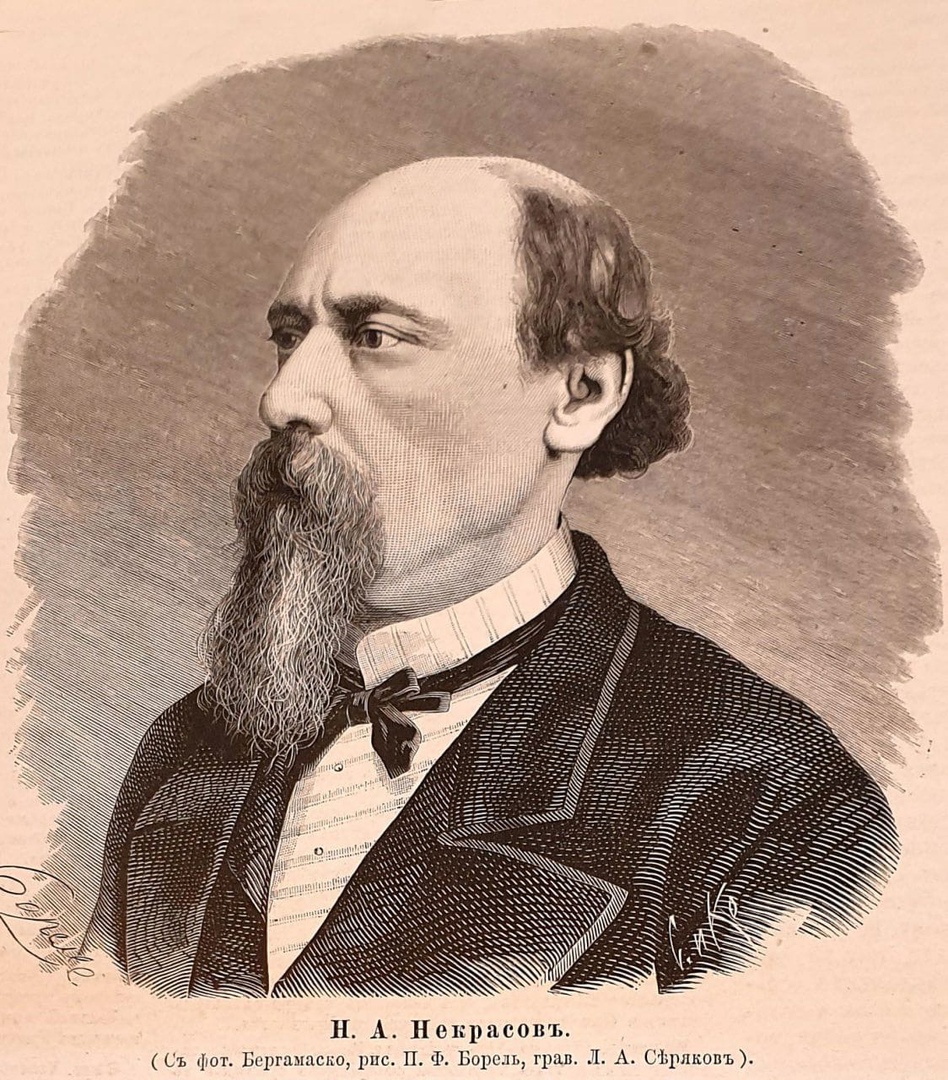

200 лет со дня рождения великого поэта Николая Некрасова 10 декабря (по новому стилю) 1821 года в украинском уездном городе Немирове Подольской губернии родился Николай Алексеевич Некрасов - поэт, журналист и общественный деятель. В своих стихах он отразил жизнь простого русского народа: его боль и переживания. Автор бессмертной поэмы «Кому на Руси жить хорошо», которая и по сей день не теряет своей актуальности. Особое внимание он уделял теме крепостничества, сделал образ русского крестьянина полноценной частью литературы. Некрасов был редактором знаменитого журнала «Современник». Именно он открыл мировой литературе имена Тургенева и Толстого, издал дебютный роман Достоевского «Бедный люди». Николай Некрасов скончался 8 января 1878 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище Санкт-Петербурга. В минуты унынья, о родина-мать! Я мыслью вперед улетаю. Еще суждено тебе много страдать, Но ты не погибнешь, я знаю. Был гуще невежества мрак над тобой, Удушливей сон непробудный, Была ты глубоко несчастной страной, Подавленной, рабски бессудной. Давно ли народ твой игрушкой служил Позорным страстям господина? Потомок татар, как коня, выводил На рынок раба-славянина, И русскую деву влекли на позор, Свирепствовал бич без боязни, И ужас народа при слове «набор» Подобен был ужасу казни? Довольно! Окончен с прошедшим расчет, Окончен расчет с господином! Сбирается с силами русский народ И учится быть гражданином. И ношу твою облегчила судьба, Сопутница дней славянина! Еще ты в семействе — раба, Но мать уже вольного сына!  |  | |  19.12.2021, 07:06 19.12.2021, 07:06 | #2 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

ЗАХОДЯТ КАК-ТО ГРУМЕР, ФРИК И СМЕХАЧ В ИНТЕРНЕТ… А ТАМ О НЕОЛОГИЗМАХ ГОВОРЯТ

По словам филолога С.В. Ильясовой, период пандемии стимулировал «лавинообразное словотворчество». Сотрудники Института лингвистических исследований РАН даже выпустили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи».  «Языковая ситуация, вызванная пандемией, – редкий случай в истории русского языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившееся употребление слов, уже имеющихся в языке, активизировавшиеся словообразовательные модели, те или иные активные формулы языковой игры позволяют запечатлеть момент языкового развития в его очень концентрированной форме», – отметили составители. В словарь вошли, к примеру, следующие лексические единицы – «ковидобес», «алкоизоляция», «обеззуметь», «перчаткобесие», «сидидомец». Младший научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики ИЛИ РАН, одна из составительниц «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» Е. Громенко обращает внимание на то, что едва ли многие из этих слов «приживутся» в языке: «Подобные словари неологизмов запечатлевают язык в динамике. Из этих слов потом останется очень маленькое количество, 1% в перспективе». Неологизация словарного состава русского языка происходила на протяжении веков. Некоторые «новоявленные» слова не выдерживали испытания временем, а некоторые прочно закреплялись в активном обиходе, встраивались в словообразовательную систему языка. В 2020 году в Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН попало 675 новых слов (среди них – «кешбэк», «коворкинг», «зожник», «подкаст», «веган», «каршеринг»). Когда слово попадает в словарь, это свидетельствует о том, что преодолён определённый порог вхождения. Лексическая единица становится «полноправным» членом языковой системы, за ней закрепляется определённое написание и фиксированное значение. Главный редактор онлайн-издания о русском языке «Правильная речь» Е. Учайкина отмечает, что «для живого языка неологизмы совершенно необходимы». Язык можно считать своеобразным отражением развития общества. Всё новое запечатлевается в лексике. Так, когда-то неологизмами являлись слова «нэп», «космонавт», «принтер». Если же новые значения появляются у существующих в языке слов, то стоит говорить о развитии семантической деривации – расширении семантического объёма слова. Например, «крот» со временем стал не только подземным животным, но и средством для очистки труб, а «обвал» – не только обрушением горных пород, но и падением курса валют. Существует также словообразовательная деривация – явление, которое предполагает образование неологизмов из языковых морфем по образцу существующих слов. Особняком в системе неологизмов стоят индивидуально-стилистические, то есть авторские неологизмы. Ещё одно их наименование – «окказионализмы», то есть слова, внедрённые «по случаю», как средства выразительности или языковой игры. Большая часть авторских неологизмов не закрепляется в активном языковом запасе. Однако есть и «прижившиеся» окказионализмы. Так, например, слова «будущность», «эпоха», «цивилизация», «промышленность» ввёл в русскую речь Н. Карамзин, «кислород», «горизонт», «вещество» – М. Ломоносов. Благодаря Ф. Достоевскому распространилось слово «стушеваться», про которое он рассказывал следующую историю: «Словцо это изобрелось в том классе Главного инженерного училища, в котором был и я, именно моими однокурсниками… Во всех шести классах училища мы должны были чертить разные планы… Все планы чертились и оттушевывались тушью, и все старались добиться, между прочим, уменья хорошо оттушевывать данную плоскость, с темного на светлое, на белое и на нет… Вдруг у нас в классе заговорили: «Где такой-то? — Э, куда-то стушевался!» <…> Стушеваться именно означало тут удалиться, исчезнуть, и выражение взято было именно с стушевывания, то есть с уничтожения, с переходом темного на нет. Очень помню, что словцо это употреблялось лишь в нашем классе, вряд ли было усвоено другими классами, и когда наш класс оставил училище, то, кажется, с ним оно и исчезло. Года через три я припомнил его и вставил в повесть». Много авторских неологизмов распространилось в эпоху Серебряного века, когда «словотворчество» было важным средством самовыражения. Особенно это касается творчества футуристов. В 1912 году вышел сборник «Пощёчина общественному вкусу». В манифесте, под которым подписались В. Маяковский, А. Крученых, Д. Бурлюк, В. Хлебников, предлагалось «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности». Помимо этого декларировались права поэтов, среди которых выделялись права «на увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами (Слово-новшество) и «на непреодолимую ненависть к существовавшему … языку». Так и появились «мокредная мосень», «брыкачи и смехири», «градоженщина», «заградноблесткие рестораны», «продажночеляди улыбкожабы», «красивость шаткомоды», «времушек-камушек»… Примеров подобного «речетворчества» вполне хватит на увесистый «Словарь футуристической эпохи». Или, если хотите, «Футуварь эпохи»… Языковые эксперименты футуристов вызывали неоднозначную реакцию. Не всем пришлись по вкусу «времушки-камушки»... Так, лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ писал: «Сочинение подобных “слов” я объясняю себе прежде всего беспросветным сумбуром и смешением понятий и по части языка, и по части искусства, сумбуром, насаждённым в головах и школьным обучением языку, и безобразиями современной жизни.... Мстят языку за безобразие и ужасы современной жизни. Наконец, некоторых толкает на этот путь желание чем-нибудь отличиться, заменяя убожество мысли и отсутствие настоящего таланта лёгким и ничего не стоящим сочинительством новых “слов”». И всё же некоторые словесные «инновации» футуристов «вошли в язык». Например, «самолёт» и «бездарь» И. Северянина, «лётчик» В. Хлебникова, «заумь» А. Крученых. В. Хлебников считал, что новые слова создаются не по произволу автора: за ними должны стоять новые значения или оттенки значений. А «создаются» слова постоянно – не зря Н. Заболоцкий называл русский язык «животворящим». И, что важно, – «полным разума». Ведь, как писал П. Вяземский, «язык есть исповедь народа: в нем слышится его природа, его душа и быт родной».  |  | |  26.12.2021, 00:50 26.12.2021, 00:50 | #3 | Рег-ция: 23.02.2008 Адрес: Украина Сообщения: 9,586 Благодарности: 5,319 Поблагодарили 2,741 раз(а) в 1,606 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

"Интересное рядом...

"Извольте-с". Почему раньше в России к словам добавляли частицу "-с"?

"Да-с", "нет-с", "извольте-с" - в XIX веке подобные слова в разговорной речи были привычны. Любители классической литературы не раз замечали их в трудах писателей того периода. С какой целью люди добавляли "-с" и почему такая привычка исчезла с приходом советской власти?

Принадлежность к интеллигенции

Частица "-с" добавляемая к словам называется словоерс. Применялась такая форма разговора лишь в определенных ситуациях. В начале XIX века таким образом проявляли знак почтения к собеседнику. Например, в разговоре между коллегами на работе или в обращении к незнакомому человеку. А к концу XIX века привычка приняла депрециативное значение (самоунижение). Например, в ситуации когда говорящий был ниже по статусу собеседника или в процессе заискивания)

Сама буква "с" ассоциируется со словом "сударь". То есть звучать, на самом деле, должно как "да, сударь" или "извольте, сударь". Буква "с" это результат сокращения. Писалась она по старой орфографии с твердым знаком на конце.

После революции на смену "сударям" пришли "товарищи", а потому словоерс стал больше не нужен. Однако, на свой страх и риск, его продолжала использовать старая интеллигенция (профессура, учителя) в знак своей элитарной культуры, интеллектуального превосходства над другими. В некоторой мере, словоерс остался на вооружении семейных врачей, которые также использовали частицу "-с" для придания себе авторитета.

Сегодня подобная привычка из моды вышла полностью, а слово "сударь", как правило, применяется с иронией.

Дореволюционная система обучения

Наверное, кто-нибудь спросит, как вообще появилось это странное определение - "словоерс".

Произошло оно благодаря забытой дореволюционной системе обучения азбуки. Изучая буквы, ученики произносили их так: "А" - "аз", "Б" - "буки", "В" - веди" и так далее. "С" произносилось, как "слово", а "Ъ" - "ер". Таким образом, "СЪ" будет произноситься "словоер". |  | |  12.02.2022, 17:01 12.02.2022, 17:01 | #4 | Рег-ция: 17.02.2010 Сообщения: 1,782 Благодарности: 33 Поблагодарили 615 раз(а) в 496 сообщениях |  Ответ: Русский язык Ответ: Русский язык

Спорят викинг и раввин, Спор заведомо бесплоден: - Бог - один. И он не Один. - Один - Бог. И не один. Раввин и викинг в жарком споре сошлись на том, что сила в Торе! |  | | | Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | | | | Опции темы | | | | Опции просмотра |  Комбинированный вид Комбинированный вид | Часовой пояс GMT +3, время: 09:12. |