Рег-ция: 08.08.2018

Сообщения: 3,760

Записей в дневнике: 2

Благодарности: 547

Поблагодарили 755 раз(а) в 530 сообщениях

Цитата:

| Православный Рейх, во главе с истинными (православными) "арийцами", "белыми рыцарями света" - меньшее, что нужно для современной России. |

См. раздел "Живая духовность мыслителя И. А. Ильина и Живая Этика" в статье О философской мысли и творческой идее И. А. Ильина. (копия статьи)

Цитата:

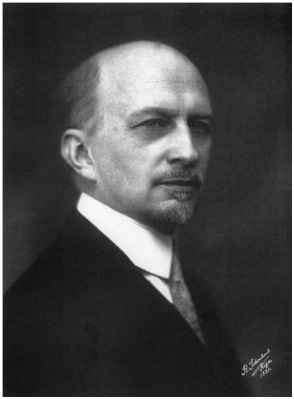

| [...] 2. Живая духовность мыслителя И. А. Ильина и Живая Этика И. А. Ильин. Рига, 1931 Читая философские этюды, публицистические и литературно-художественные статьи выдающегося русского мыслителя первой половины прошлого века, религиозного философа и правоведа, профессора Ивана Александровича Ильина, не перестаёшь воспринимать их как удивительно актуальные применительно ко всем сферам современной жизни. Взгляды и убеждения учёного, поборника истинного православия, во многом созвучны Учению Живой Этики. Едины нравственные устои евангельских заветов и положений новой философско-этической системы. Православие взывает к свободному человеческому сердцу, зовёт к евангельскому совершенству. Духовную культуру во всех её священных основах питает живоносный источник Любви. Воспитанию любящего, просветлённого сердца как условия развития человеческой эволюции, возжжению его огней посвятили свои многообразные труды и подвижники духа Рерихи. Аксиомы светочей первых веков христианства, собранные в книгах «Добротолюбия» и других источниках, рекомендовались ими как насущные жизненные советы на пути духовного восхождения. Сбившееся впоследствии с заповеданных основ религиозное искание, понимание праведности как исполнение «буквы», а не «духа закона» нарушили соизмеримость между человеком и Богом. «Чувствуете ли бесконечную пропасть между знанием творящим и знанием мертвящим?» – спрашивает Н. К. Рерих [11, с. 24]. Самые лучшие Учения, по его словам, превращались в бездушную шелуху, когда сердечный трепет покидал их. О насущности духовного обновления говорит и И. А. Ильин: «Церковное христианство наших дней не ведёт за собой человечество» [14, с. 154]; «Жизнестроительное отношение к божественному заглохло, замерло в народах. Это кризис не христианства (не учения Христа, а того, что из него сделали два тысячелетия). Я пытаюсь восстановить глубокую, кристаллическую, и в то же время страстную природу религии. <...> Это первый камень той реформации, <...> которая зовёт к дерзающему и радостному Богоувидению» [16, т. I, с. 23]. В основе подлинной духовной культуры лежит личная искренняя религиозность культуро-творящего человека. С некоторых пор слова «религия» и «религиозность» утратили чистоту своего первоначального значения как истинной связи с Высшим миром, с Духом, с Божественным Началом. Даже как-то странно стало быть человеком религиозным. Между тем осознанная религиозность, – это результат долгих духовных исканий и размышлений над смыслом жизни, живых устремлений к Высшему. И именно в таком понимании религию и, в частности, православную традицию представляет нам Ильин. Его творческое наследие, вобравшее сотни статей, десятки книг и брошюр, издания прочитанных им в вынужденной эмиграции лекций, представляет собой искания духа. В них изложено, по словам философа, только то «необходимое и путеводное» – в противовес и в отпор мировому соблазну времени – что являет основы духовного. Видя «сквозь завесу новых событий старую истину», пытаясь обрести утраченную родину в искании её духовных корней, постижении её в вечном, духовно-историческом естестве, Ильин рассматривает как уникальный духовный организм явление русской культуры, «соскальзывающей» в переживаемый страной и миром духовный кризис. Для его преодоления он предлагает на исторически сложившейся восточно-православной традиции возвести обновлённый – «не догматический, не литургический, не канонический» – животворящий акт веры. И, по Ильину, это именно означает – воспитать в человеке живую религиозность, укоренить в сознании людей живую этику, как глубочайшую духовно-нравственную истину. На этой основе намечает он пути созидания культуры, способной обретать духовно-верный ритм и восходить к божественным содержаниям. Согласно православной традиции, существует целостный духовный мир, как бы живая божественная ткань, к которой человек должен прилепиться душой и телом. «Ведь в жизни и мире речь идёт только о работе над всеединою вечною Тканью Господней» [16, т. VIII, с. 536]. А культура – это как бы те духовные руки, которыми человечество берёт мир. Тем не менее она «выпестовала в своём лоне чудовищную антикультуру. <...> Почему засохла наша философия? <...> Откуда это разложение в современном искусстве? <...> Откуда кризис государства с его тоталитарными вывертами и экстремистскими позывами? Политика, превратившаяся в войну интересов? Помочь здесь может критический пересмотр, преобразование культурно-творческого акта, поскольку в нём не хватает самой глубокой и самой благородной компоненты в человеческой сущности – созерцания сердцем» [16, т. VIII, с. 544–545]. Живая духовность – не что иное, как чувство священного, воля к совершенству, любовь к Божественному. Её истоки в иррациональной глубине души. Душа сливается с духом, когда тянется к вечному, когда её мысль мыслит бессмертным и создаёт бессмертное в смертном. «Во всех уголках мира, – пишет Ильин, – люди должны прийти в себя и подключиться к жизни созерцанием сердца» [16, т. VIII, с. 563]. Не о том ли пишет и Н. К. Рерих, когда утверждает, что культура зиждется на постоянном росте и утончённости духа, проявляющихся в пламенеющем сердце. А любой кризис – это, прежде всего, кризис «потухших сердец». Нет сведений о том, что пути двух живших в одно и то же время выдающихся духовных наставников, Рериха и Ильина, пересекались. Но искры духа сверкают общими огнями. И понятен не похожий по форме выражения, но насыщенный сближающей устремлённой мыслью их чеканный, лаконичный язык. Более того, можно говорить о близости идейного содержания Учения Живой Этики и трудов Ильина. Разве всепронизывающая «Ткань Божья» в терминологии Ильина не аналогична всеначальной энергии – основополагающему понятию Живой Этики? А «предстояние перед Ликом Господним» не подобно ли Высшему Присутствию? Православное «исполнение Благодатью» – не что иное, как слияние с Высшим. Рассматриваемое философом преобразующее страдание Живая Этика называет «великим трансмутатором». Действенное «самостояние» – это «вечное напряжение духа» в Учении Света. Зажигательной силе ильинской благодарности соответствует не менее сильное определение благодарности в Живой Этике. В книге «Иерархия» сказано: «Благодарность есть одно из качеств справедливости. Без справедливости нельзя достичь пути Великого Служения. <…> Как прекрасна благодарность, ведь она легко зажигает огонь сердца и <…> наполняет благородством дух. Неблагодарный прежде всего неблагороден» [6, §182]. Подобные параллели можно проводить достаточно долго. Если радость духа, по Ильину, это признание огня в себе, то согласно Живой Этике, «восторг духа есть огненно созидающая энергия» [8, ч. 3, §384]. Не единожды повторены в Учении слова Христа: «Радость есть особая мудрость» [2, ч. 2, V, 11]. Если философ говорит о важности в познавательном процессе оживления сердца, то Учение возглашает: «Как же не трепетать сердцу, когда оно знает в недрах своих назначение Космоса?» [8, ч. 3, §156]; «Какая же огненность в иссушенном сердце?» [9, §90]; «Отягощёнными знанием, но не окрылёнными будут бессердечные» [7, §75]. В продолжение этой духовной «переклички» предлагаем выдержку из письма Ильина: «России нужны свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укоренённые творческие идеи. И в этом порядке нам придётся пересматривать и обновлять все основы нашей культуры. <...> Мы должны спросить себя, что такое разум и как добывается его очевидность. Эта очевидность разума не может быть добыта без сердечного созерцания» [16, т. II, ч. II, с. 362–363]. Приведённому отрывку отвечают параграфы Учения Жизни: «Огонь сердца даёт знак сознанию» [8, ч. 1, §45]; «Можно понять разумом, но важно в улыбке духа» [2, ч. 2, VIII, 2]; «Музыку сфер и гимны природы слышат те, кто имеет сердце, напряжённое любовью. Кто требует формул о сердце, о любви, о сострадании, тот не откроет ухо для высших гармоний» [10, §80]. Мысль порождается духом, считал Ильин, и является следствием бытия духа. Оплодотворяющая её духовная интуиция именуется в Живой Этике чувствознанием. «Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь» [7, §39]; «Пусть сознание осветит подвал мышления», – призывает «Община» [3, §172]. Осмысление любви как космической энергии, пронизывающей всю Вселенную, единит статьи Ильина и тексты Живой Этики: «Любовь наполняет мысль живым содержанием и придаёт ему силу предметной очевидности; любовь укореняет волю и делает её носительницей совести; любовь очищает и освящает инстинкт и открывает в нём духовное око» [16, т. VIII, с. 548]. А вот Живая Этика: «Посреди сада любви растут озарения духа» [1, апр.4, 1923]; «Любовь есть ведущее, творящее начало. <…> Любовь есть венец Света» [6, §281]; «Нет любви выше любви» [1, окт.9, 1921]; «Ничто на земле не зажжёт огонь сердца, как любовь» [8, ч. 1, §629]. И ещё одно сравнение, касающееся краеугольного понятия веры: «У человека, который знает верно, подлинно и объективно, знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой очевидностью, которая силой объективности своей создаёт верующее знание и знающую веру» [14, с. 263]. «Только рычагом веры можно приобщиться к Беспредельности» [5, ч. 1, §46], – утверждает значение веры Учение. Когда Ильин предлагает принять земную жизнь единым порывом сердца и мысли, веры и разума, созерцания и воли, ему близки, в частности, строки Живой Этики: «Нужно упражнять мышление не разумом, но огнём духа, пока всякая двойственность не исчезнет» [4, §345]. А с его думами о возвышении, придании действенной энергии мысли, подлинной направленности её к «предметности»[2], или божественности, и «очевидности», или истинности, можно соотнести, например, строки «Беcпредельности»: «Когда мысль примет значение живой, осуществимой сущности, тогда мысль укажет человеку, где радость и где истина» [5, ч. 1, §96]. Сходны философские установки на «таинственную убедительность», «несказуемую тайну» искусства. Она присутствует, по замечанию Ильина, в мироощущении, человекоразумении и Богосозерцании художника. «Мощь искусства, – писал Рерих, _ именно в безотчётности, <...> в его благой интуиции» [12, с. 76–77]. Рассматривая творчество писателей, понимавших духовное существо России и указывавших ей путь в будущее, Ильин пишет о поэте Тютчеве: «Может быть, и не прав Тютчев, что “в Россию можно только верить”, – ибо ведь и разуму можно многое сказать о России, и сила воображения должна увидать её земное величие и её духовную красоту, и воле надлежит совершить и утвердить в России многое. Но и вера необходима» [15, с. 328]. В ней открывал философ таинственный и живой ключ к национальной духовной жизни. Все труды Ильина проникнуты именно верой в Россию, преодолевшую столетия тревог, военных угроз, собирания сил, чрезмерного напряжения и создавшую единственную в своём роде национальную культуру – «целое богатство религиозной святости, личных характеров и подвигов, целый поток глубокомыслия, глубокочувствия и прекрасного искусства, и всё это из особого национально-духовного акта» [15, с. 333]. Усматривая её «незримое возрождение в зримом распаде», он надеялся, что его труды приблизят час, когда страна воспрянет и возобновит свой «величавый исторический ход». «Поистине, тот может лучше служить человечеству, кто сделает это от Родины», – сказано в «Надземном» [10, §56]. Истинная вселенскость не только не отрицает национализма, но вырастает из него, убеждён Ильин. Утрачивая причастность своему народу, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа. Проблема подлинного национализма разрешима только в связи с духовным восприятием родины, «ибо национализм есть любовь к духу своего народа и притом именно к его духовному своеобразию. <...> Каждый народ есть по духу своему некая прекрасная самосиянность, которая сияет всем людям и всем народам» [16, т. I, с. 196, 208]. Югославия. Лекция в кадетском корпусе. Бела Црква, 1934 Сходно понимание Ильиным и Рерихами миссии России в строительстве мировой духовной культуры. Противопоставляя апокалиптической картине будущего исторически сложившуюся общность многокультурного и многорелигиозного бытия в системе духовногосударственного единства, Ильин предсказывает: «Это духовно-культурное единство <...> при всякой попытке разделения и из всякого распада вновь восстановится таинственной древней силой своего духовного бытия» [16, т. IX–X, с. 323]. Постигший пружины развития русской истории в непреложности «истинного строения жизни» и «мирового преуспеяния», Рерих прозревал будущее России как общечеловеческого духовного оплота. Мысль Ильина созвучна Живой Этике и в том, что в основу духовно-культурной жизни народа полагается понятие священного. «Сорок лет хождений по святыням русским» побудило Н. К. Рериха записать в своих «Листах дневника»: «Под всеми доходчивыми до сердца человеческими словами молим о сохранении Святынь в Культуре» [13, с. 228–229]. Из глубин православия, пишет Ильин, родилась уверенность, что священное есть главное в жизни. И это священное есть то, к чему надо стремиться и что надо охранять всем духом своим. [...] |

__________________

«Любовь на словах есть не что иное, как вспышки астрала…»

«Признаем любовь только действенную…»

«Любовь на словах есть не что иное, как вспышки астрала…»

«Признаем любовь только действенную…»

|   |